En el contexto de la propuesta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de crear una ley específica para la educación media superior, parece oportuno aportar algunos elementos que permitan abrir la discusión —y la decisión— que involucre a las y los estudiantes de ese y otros niveles, a las y los trabajadores de dicho nivel educativo —profesoras y profesores—, así como a las comunidades e instituciones de educación media superior, tanto públicas como privadas. Esta discusión es, sobre todo, necesaria y urgente, porque con la llegada del neoliberalismo a la educación mexicana (en la década de los noventa), las leyes sobre educación y ciencia no sólo regulan, sino que buscan introducir virajes profundos o planteamientos muy cuestionables.

Así, más allá de un mero esfuerzo por regular el funcionamiento de la educación en el país, introduce propósitos y normas claramente orientados a transformar de fondo las instituciones, los programas y las condiciones laborales de docentes y personal de apoyo. De hecho, un antecedente importante, la Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS), no se anduvo por las ramas y abordó de manera directa el trabajo educativo mediante la introducción de cambios muy significativos tanto en los planes de estudio como en las actividades del profesorado en el aula y, en consecuencia, en los contextos institucionales. De esta manera, la RIEMS incidió considerablemente en las condiciones de trabajo del personal y en la vida escolar de las y los estudiantes, además de modificar la orientación, la estructura y la coordinación de las instituciones y las escuelas públicas y privadas. Este tipo de intervenciones, además de cambiar los parámetros de las actividades institucionales y de los actores educativos, son objeto de críticas sustentadas en la evidencia de sus efectos y resultados (véase, por ejemplo, Razo, 2018). Por ello, ante el anuncio y la información —no muy abundante, por cierto— que se ha generado al respecto, el propósito de este texto es aportar elementos para un análisis preliminar y establecer algunas bases que permitan iniciar una discusión sobre el futuro de este nivel educativo y del trabajo de quienes participan en él como estudiantes y profesores.

Origen político de los cambios en la educación media superior: una importante referencia

Al comienzo de los años treinta, las pocas universidades autónomas existentes se opusieron a los planes de Lázaro Cárdenas de aplicar la educación socialista a toda la enseñanza que imparte el Estado, dado que el mandatario expresó que esto incluiría a las universidades. Aunque Cárdenas aceptó finalmente exceptuarlas, la tensión subyacente provocó que las universidades incluyeran, como parte de sus tareas educativas y de sus esfuerzos por fortalecerse frente al gobierno, los estudios de los niveles previos a la licenciatura. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya desde 1910, la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) formaba parte de la universidad; sin embargo, en otras instituciones donde esto no existía con claridad, se comenzó a formalizar como un nivel específico la educación media superior y como parte de los estudios universitarios.

La tensión y el conflicto hizo que las universidades incluso fundaran escuelas secundarias con la misma finalidad de disputarle al Estado “socialista” el territorio educativo. De hecho, como herencia de aquel tiempo, todavía hoy la UNAM conserva su propia rama de educación secundaria —aunque con una matrícula muy pequeña y de acceso restringido— en la preparatoria Erasmo Castellanos Quinto (Quintanilla y Vaughan, 1997).

Con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en primer término, y con los institutos tecnológicos regionales, después, el Estado optó por crear, si bien no un sistema de educación superior paralelo en forma, sí un conjunto de instituciones de nivel superior estricta y claramente dependientes del gobierno; es decir, un modelo no autónomo que no impartía las tradicionales carreras liberales (Derecho, Ingeniería, Medicina), sino que ponía el énfasis en la educación tecnológica. Con este propósito, el IPN creó sus propias escuelas de nivel medio superior (las llamadas vocacionales).

Dos décadas más tarde, a partir de los años cincuenta, las universidades fortalecieron o comenzaron a desarrollar un fuerte activismo en sus contextos regionales. Esto obedeció, en gran parte, al contexto político nacional álgido, al comienzo de un cambio en el origen social de las y los estudiantes universitarios, y al recrudecimiento del autoritarismo gubernamental, que propiciaron el surgimiento de un fuerte activismo social y estudiantil. Como resultado, de manera creciente, el ejército fue llamado a ocupar algunas instituciones: las universidades de Michoacán, Sonora, Sinaloa y el propio IPN sufrió una acción nocturna de dos batallones de soldados que clausuraron su dormitorio y comedor. Posteriormente, se registró el cierre definitivo de la mitad de las normales rurales del país y, en 1968, el asesinato de cientos de estudiantes; además, en 1971, grupos paramilitares atacaron una manifestación y dejaron un saldo de cientos de víctimas. En esos años, el Estado mexicano tocó fondo en su relación con los jóvenes estudiantes. De ahí que, con el fin de recomponer la situación, el gobierno de Luis Echeverría impulsó un amplio cambio educativo: nuevos planes de estudio para la educación básica, creación o fortalecimiento de centros e instancias de investigación, impulso de centros dedicados expresamente a generar políticas educativa, así como la creación de más universidades.

Con todo esto, y aparentemente como resultado de un diagnóstico interno, en los laberintos del Estado mexicano se llegó a la conclusión de que las y los alumnos del nivel medio superior —que ya incluso formaban bloques únicos de estudiantes universitarios, politécnicos y normalistas— habían contribuido de manera importante a la radicalización de los movimientos estudiantiles. El movimiento de 1968 incluso involucró, desde sus primeros días de represión, a las y los estudiantes de dicho nivel. Este diagnóstico explicaría por qué todas las nuevas universidades creadas a partir de los años setenta ya no incluyeron la enseñanza de nivel medio superior.

En efecto, surgió casi una decena de nuevas universidades, muchas de ellas autónomas, como la Metropolitana (UAM), la de Ciudad Juárez, Tlaxcala, Aguascalientes, Chiapas, Baja California Sur y la Pedagógica Nacional (UPN), y en ninguna de ellas se incorporaron bachilleratos (Rodríguez, 2024). Por cierto, a contrapelo de esta política, en la UNAM el rector Pablo González Casanova creó todo un nuevo e innovador sistema de bachillerato, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), que tuvo un éxito inmediato en la atracción de la juventud.

Al mismo tiempo que se rompió en todas las nuevas instituciones el vínculo con los jóvenes de nivel bachillerato —con la excepción señalada—, se crearon en todo el país los planteles del Colegio de Bachilleres (Colbach), y se puso un énfasis muy importante en la creación de escuelas técnicas como el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), entre otras. Con el establecimiento del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), también en los setenta, se desplegó un esfuerzo importante del gobierno echeverrista por impulsar una educación que contribuyera al fortalecimiento de la planta productiva. Escuelas y empleos se consideraron la fórmula más adecuada para responder a la creciente efervescencia estudiantil (en esos años ya se habían generado varios movimientos armados de jóvenes vinculados a las universidades). Dichos sistemas de educación técnica, sólo dos décadas más tarde (en los noventa), mostraron una crisis importante: en los lugares donde existían otras alternativas —claramente en el Valle de México y en algunos estados como Sinaloa, Veracruz y Sonora, donde los bachilleratos universitarios eran significativos y preferidos— las opciones como el Colbach o las escuelas técnicas no tenían una alta demanda, presentaban regímenes muy autoritarios y burocráticos y, lo más grave, no facilitaban el paso a la educación superior. De ahí que la mayoría de los egresados de secundaria prefiriera optar por los planteles que formaban parte de las universidades. En el caso de la Ciudad de México, donde la crisis fue más evidente, se optó por organizar el mecanismo del examen único, que permitía asignar a todos aquellos que no obtuvieran un lugar en la unam o en el ipn (cerca de 250 000 personas) a escuelas no deseadas (Colbach, Conalep, CETIS y similares).

De esta manera, durante prácticamente un siglo, la educación media superior estuvo en el centro de fuertes conflictos y profundas decisiones de Estado. Ahora, en 2025, una vez más se enfrenta a resolver la crisis que creó la “solución” del examen único en la Ciudad de México. Como si se admitiera que es un problema que se arrastra desde los años setenta, se presenta una vez más la necesidad de impulsar un proceso de cambio para buscar una identidad que permita —por fin— atraer a las y los jóvenes y lograr, así, que la separación entre la universidad y el bachillerato se convierta en una opción real y entusiastamente aceptada por cientos de miles de jóvenes.

Después de tanto tiempo e infructuosos esfuerzos, la idea de separar uno y otro nivel no acaba de funcionar. Las y los jóvenes, con justa razón, buscan la opción que se ofrece y aparece como la mejor —superior incluso a las privadas—. Dicho fenómeno, que debería ser un orgullo, pues significa una aceptación generalizada de una institución, se percibe como amenaza. Y parece también deslizarse la clara pero incómoda realidad de que mientras no haya una transformación integral y de fondo, las cosas no van a cambiar. La prueba de esto, ciertamente, la tendremos una vez que se conozca si disminuyó o no la inscripción a la dupla UNAM-IPN.

Una nueva propuesta

Ahora se presenta una nueva propuesta de solución. En lo fundamental, esta consiste en:

- Se elimina el examen único que incluía a todos.

- Por lo tanto, será posible ingresar directamente a cualquier escuela del nivel que no sea de la unam y el ipn, con el único requisito de haber obtenido el certificado de secundaria y solicitar admisión.

- La UNAM y el IPN, por su parte, mantienen el examen y el requisito de tener 7 de promedio en el ciclo anterior.

- En caso de que la demanda en las escuelas que no son de las instituciones mencionadas rebase el cupo disponible, se hará un sorteo con cuota de género; es decir, “garantizando al menos el 50% de los lugares a las aspirantes” (SEP, 2025; énfasis añadido).

- Además, la presidenta Sheinbaum afirmó, en la conferencia de prensa matutina, que los bachilleratos serán apadrinados por una institución de educación superior, de tal manera que, al terminar los estudios, la o el graduado tendrá el diploma usual y, además, una certificación por parte de una universidad. También dijo que lo mismo ocurrirá en la relación de la UAM y el Colbach, que se establecerá próximamente (Sheinbaum, 2025).

En resumen, puede afirmarse que con este nuevo procedimiento no hay un cambio sustancial. La demanda fundamental —dirigida a la dupla UNAM-IPN— continuará manejándose con la aplicación de un examen de opción múltiple, conocido por su sesgo de género, clase y cultura. Quienes no sean seleccionados —posiblemente la inmensa mayoría— seguirán siendo destinados a opciones consideradas “menores” o “no tan buenas”, como el Colbach y las técnicas, desde donde es más difícil ingresar a una universidad. El atractivo fundamental de la UNAM-IPN seguirá vivo y con fuerza: sus bachilleratos tienen tal cercanía con la universidad y el instituto (la UNAM tiene incluso pase automático) que facilita el acceso a la educación superior. Lo nuevo, en todo caso, es que parece abrirse una vía nueva —como en la relación UAM-Colbach— que habrá que ver si evoluciona —y qué tanto— a una especie de pase automático. Pero ninguna otra institución ha manifestado su interés en entrar a una relación como ésta con las escuelas técnicas.

En ese vacío, la propuesta pone ahora el acento en nuevos dispositivos remediales que intentan distraer de la poderosa atención que convoca el dúo mencionado. Así, por un lado, se promete resolver el problema de disparidad de género en los casos en que haya saturación de la demanda,[2] pero eso solo es insuficiente para cambiar, en algún grado perceptible, la demanda por la UNAM-IPN, que aparentemente mantienen sin cambio alguno el uso del examen estandarizado, que es sexista, clasista y racista.

Por otro lado, el padrinazgo entre instituciones podría servir a una porción de los rechazados por esas dos instituciones, aunque hay que tener en cuenta que el número de dependencias que imparten educación media superior técnica o general es grande en relación con el número de instituciones de educación superior que podrían ser “madrinas” atractivas. Más allá de la UAM, la UPN, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), que podrían ver crecer su demanda, otras instituciones, como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México (UNADM) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), son poco conocidas o apreciadas.

Por lo anterior, no tendrían el atractivo suficiente para cambiar de manera significativa las tendencias actuales (en todo caso, sería necesario verificar, con cifras en mano, qué impacto tendrían en la ya muy consolidada e histórica preferencia por aquellas dos instituciones). Sin embargo, si se toma en cuenta la timidez y el limitadísimo alcance de esta medida, podemos decir que quizá tenga algún efecto, pero estimamos que éste no será sustancial. Si algo podemos aprender de la historia, es que la fuerza de atracción del dúo UNAM-IPN es enorme. Los anteriores promotores de una “solución definitiva” desaparecieron o murieron, y aun después de 30 años, quienes sobrevivieron no lograron ver que su propuesta trajo un cambio perceptible. Habría que esperar que los y las actuales promotoras de cambio no tomen como referencia de su espera otros 30 años.

Desde una perspectiva más amplia, se observa que esta nueva medida no se equivoca al identificar, por sus consecuencias, el error histórico que significó la separación de la educación media y la superior. Se puede decir que, aunque titubeante, el caso UAM-Colbach ya anticipa que la solución tiene que pasar necesariamente por alguna forma de vinculación y hasta de unificación entre estos dos niveles. Sin embargo, no lo resuelve mientras no se formule una propuesta generalizada que involucre a todas las escuelas e instituciones.

El gobierno de la Cuarta Transformación muestra así un respeto exagerado, muy profundo e indebido, un temor cerval a modificar de fondo el planeamiento que generó el gobierno echeverrista y sus sucesores a la convivencia plena de estos dos niveles. Y no se atreve a transformar. Incluso la relación que planea establecer da un paso preferencial a estudiantes del Colbach a la UAM —que es previsible beneficiará sólo a una pequeña porción de los egresados—,[3] mas no resuelve lo sustancial. A menos, por supuesto, que se declare de manera expresa que se trata de un primer paso y que, efectivamente, en un plazo no muy largo —por ejemplo, en el presente sexenio—, se logren integraciones formales que cambien realmente el escenario.

Con sus sistemas diferenciados de CCH, por un lado, y de ENP, por el otro, la UNAM ha prosperado y sigue siendo la opción central, con lo que ha demostrado, a lo largo de medio siglo, que la convivencia entre un sistema y otro —entre una institución de educación superior y una técnica o bachillerato general— es académica y administrativamente viable, posible y dinámica.

Y así como en los setenta pudo agregar un nuevo sistema —el CCH— al ya existente de la ENP, otras instituciones —como la UAM— pueden albergar a los planteles del Colbach, y el IPN puede añadir a uno o dos sistemas más de educación tecnológica. Esta propuesta no es novedad, ya desde hace 20 años el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) planteaba precisamente eso: unir UAM-Colbach e IPN-Cetis, como primer paso para una integración global que recupere no sólo las mejores —y claramente más exitosas— experiencias institucionales (UNAM-IPN), sino, sobre todo, la muy legítima demanda (“queremos la mejor educación que haya”) y una perfectamente posible educación articulada a escala regional en el Valle de México.

Una nota metodológica para abordar el tema de la educación media superior: la perspectiva de las y los jóvenes

Estas últimas demandas permiten hacer un planteamiento metodológico; es decir, cómo se decide el alcance y la naturaleza de las propuestas de solución. Para eso hay que recordar que de los movimientos feministas hemos aprendido que existe una manera de ver los hechos y el mundo con perspectiva de género. Tomando prestado ese hallazgo que se ha convertido ya en un referente institucionalizado, legal y socialmente aceptado por estratos e instancias clave, podemos hablar de la perspectiva de los afectados; esto es, los involucrados en las determinaciones de política educativa. En concreto, en lo que se refiere a la distribución o asignación de lugares, desde hace un par de siglos hemos vivido —y sobrevivido— en esquemas donde los funcionarios, por lo general, así como no pocos académicos ven este tema —y el de la educación en general— desde la perspectiva más cómoda y comprensible: la institucional o gubernamental, pero no la de la juventud, que finalmente es la afectada por dichas políticas. Con eso, las y los académicos y funcionarios adoptan no sólo el punto de vista del Estado y de la burocracia gubernamental, sino también los valores y la ética misma con que se abordan los problemas.

La perspectiva gubernamental, académica y hasta la llamada independiente tienden a mirar el problema y, por tanto, a diseñar soluciones poniendo atención a que sean eficientes y eficaces, es decir, que con el mínimo costo y cambios administrativos respondan bien a determinado problema. En el caso del acceso a la educación media superior, se busca la mejor y más fluida manera de establecer la relación entre X (el número de aspirantes) y Y (el número de lugares disponibles). Sin embargo, quienes diseñan estos esquemas por lo general ya conocen la historia de dichas iniciativas y ésta les recuerda que también deben tener en cuenta que su funcionamiento se da en ambientes contaminados con el “ruido” político, social o de percepción, y que es necesario anticipar remedios para esta última eventualidad.

Esta manera de proceder, sin embargo, tiene dos problemas. El primero, que es básicamente conservadora, por comodidad y seguridad, y tiende partir de lo ya establecido: continuará el mecanismo anterior, utilizado durante décadas, aunque añadiendo elementos que cambien la percepción de las y los aspirantes, para que vean como positivo y atractivo las transformaciones propuestas. Y aun si claramente se busca algo distinto, el nuevo procedimiento sigue planteando la idea de que lo “normal” es que el camino metodológico consista en que un pequeño grupo de tomadores de decisión elabore la nueva propuesta y, una vez aprobada, se presente en público y se explique con el objetivo de convencer de que, efectivamente, es lo mejor y lo deseable. Con esta ruta, los “ruidos” son sólo elementos que se agregan después de la toma de decisión, como problemáticas posteriores a lo fundamental, pero a las que hay que responder de antemano con parches, tratamientos o remedios, sin tocar la estructura fundamental de la “solución”.

El carácter tan conservador que presentan este tipo de medidas radica en que el diseño se realiza en las alturas jerárquicas: no sólo es un pequeño grupo el que diseña y decide, sino que se trata de autoridades que administrativa, social, política o psicológicamente poseen un poder considerable que justifica el acto de salir al escenario, sacar de la chistera esta o aquella propuesta y sentarse a oír los aplausos. Además, esto no sólo ocurre sin la participación de los aludidos —hombres y mujeres jóvenes—, sino que, debido al autoritarismo rampante, tampoco se toman en cuenta las opiniones de analistas académicos o políticos que formen parte de una vertiente crítica de este tipo de mecanismos. Así, la “solución” supuestamente queda blindada por todos lados y, una vez establecida, resulta muy difícil concebir siquiera que la propuesta no sea la mejor, que sea inadecuada o incluso francamente errada.

Por eso, desde otra perspectiva, se plantea que, antes de definir el procedimiento X-Y, debe realizarse un análisis de los elementos mencionados (el político y el social) e incluir como fundamental la percepción de los aspirantes; es decir, preguntarse y preguntar cómo miran estos procedimientos y cómo plausiblemente actuarán frente a ellos. Esto, sin embargo, no se construye mediante foros donde surgen las más diversas propuestas que hacen posible que la autoridad escoja de forma selectiva —con el criterio de qué de lo que se dice converge con la propuesta y aporta medidas de mejora que no comprometan la esencia misma que ésta tiene—.

Después de 30 años del examen único, se acepta su fracaso

Para una ruta distinta, es menester analizar históricamente el tema. Así, el esquema del examen único fue abandonado porque, después de 30 años, se evidenció que no pudo —ni podrá— resolver el importante problema político y social que representa que la UNAM y el IPN sigan siendo los polos consagrados de atracción de prácticamente toda la demanda de 300 000 jóvenes —hombres y mujeres— recién egresados de la secundaria y con una edad promedio de 15 años. Esto es un problema crítico muy serio —una bomba social que puede estallar en cualquier momento— para la UNAM y para el gobierno federal y local.

De hecho, hay que recordar que una de las tres demandas del movimiento de estudiantes de la UNAM, es decir, una de las causales del movimiento estudiantil más largo de la historia del país —la huelga de nueve meses de esa universidad— fue la cuestión del acceso a la educación media superior. Surgió en 1999 en el contexto y como culminación de una fuerte rebelión de jóvenes de 15 años y sus familiares contra el recién instaurado (1996) procedimiento neoliberal de acceso al nivel. Esto es, el examen único, organizado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) y aplicada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), fue un mecanismo que —como ahora se acepta al modificarlo— no sólo generó un problema político-social de enorme alcance, sino que, en 30 años, no pudo resolver el problema de fondo.

La enorme atracción gravitacional que durante las décadas ejerció —y ejerce todavía— con fuerza el dúo unam-ipn no sólo se traduce en el rechazo de cientos de miles de jóvenes, sino que también muestra cómo afecta la disposición de una porción importante de estudiantes para asumir de manera entusiasta trabajos de nivel medio bajo y dar respuesta a las necesidades del mercado laboral de una economía subdesarrollada.

En otras palabras, que más de 250 000 adolescentes cada año no quieran acudir a escuelas técnicas u opciones de bachillerato general que no sean de las dos instituciones mencionadas constituye un elemento que inyecta, año tras año, una distorsión también en el lado de la oferta de mano de obra calificada en la economía. Son jóvenes —mujeres y hombres— que anticipan que terminarán —la mayoría— en puestos de nivel medio bajo, muy modesto en términos salariales y de calidad y satisfacción laboral.

Por otra parte, hay ahí también un desperdicio importante debido a la ineficiencia económica que representa una fuerza de trabajo mal dispuesta y frustrada. Se trata de las escuelas técnicas: una inversión en preparación que, con la asignación forzosa, no rinde la eficiencia ni la eficacia esperadas, porque el factor humano llegó ahí con el desencanto y la desesperanza. Un gasto social, psicológico y político enorme y, además —como vimos en la década y final de los años noventa del siglo pasado—, peligroso.

Finalmente, el examen único, que ahora se descarta como inservible, sirvió para evitar que la atención de la burocracia —y también la de sus críticos— se centrara en resolver el problema que representa hacer un gasto económico enorme y desaprovecharlo. Porque no significa otra cosa mantener escuelas técnicas a medio llenar, lugares donde las y los jóvenes, por millares, deciden abandonar los estudios. Un abandono escolar que, ya desde el primer año, manifestó su dramática fuerza: la Ciudad de México, antes del examen, ocupaba el lugar 28 o 29 en el tamaño de la deserción; al año siguiente del inicio y debido al componente de asignación forzosa, ya se encontraba en el primer lugar en el ámbito nacional. Todavía hoy, la Ciudad de México no ha regresado a nivel anterior y continúa situándose en un nivel superior al promedio de las entidades federativas, lo cual está documentado como un rápido escalamiento que ocurrió hace ya hace 30 años con la llegada de la asignación forzosa.

La solución al problema del acceso de cientos de miles de jóvenes a la educación media, por tanto, no podrá encontrarse si se sigue tratando desde la planeación burocrática, jerárquica y hostil a los movimientos de protesta que traen verdades y perspectivas que no posee la solución oficial. En ese sentido, es necesario, por una parte, reconocer la importancia de los movimientos colectivos y reflexivos que permiten vislumbrar horizontes más amplios que los de los foros y, por otra, reconstruir la medida con base en la discusión directa con dichos movimientos y sus representantes. Desde el aparto oficial, burocrático y autoritario, nunca surgirá la visión capaz de percibir la realidad verdadera. Se requiere una nueva concepción de la relación entre la juventud y el Estado. El modelo actual —autoritario, distante y soberbio— ha demostrado con claridad que su ceguera, basada en intereses y conveniencias burocráticas, es radicalmente incapaz de generar verdaderas soluciones.

Referencias

Quintanilla, Susana y Mary Kay Vaughan (1997), Escuela y sociedad en el periodo cardenista, México, Fondo de Cultura Económica.

Razo, Elizabeth (2018), “La Reforma Integral de la Educación Media Superior en el aula: política, evidencia y propuestas”, Perfiles Educativos,vol. 40, núm. 159, pp. 90-106, <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2018.159.58214>, consultado el 9 de abril, 2025.

Rodríguez-Gómez, Roberto (2024), “El auge de las universidades públicas autónomas”, Suplemento Campus Milenio, núm. 1051, 4 de julio.

Sheinbaum, Claudia (2025), “Conferencia matutina”, 17 de febrero, <https://www.youtube.com/watch?v=VHfkq6YRfYM>, consultado el 10 de abril, 2025.

SEP. Secretaría de Educación Pública (2025), Proceso de Asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México. Convocatoria 2025, <https://www.gob.mx/sep/articulos/proceso-de-asignacion-a-la-educacion-media-superior-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico-convocatoria-2025>, consultado 14 de febrero, 2025.

[1] Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco. aavh4435@correo.xoc.uam.mx

[2] Detrás de la llamada cuota de género de 50% está la muy limitada concepción de que la desigualdad es algo que ocurre entre los que han sido admitidos y no entre los que no han sido aceptados. Si se atiende a esto último, podrá verse que suele ocurrir que aun habiendo “igualdad” en el acceso, haya una fuerte desigualdad en el rechazo: por lo general, son muchas más las mujeres que solicitan admisión, por lo que aun con 50% de mujeres y 50% de hombres admitidos, la cantidad de mujeres rechazadas suele ser mayor que la de los hombres.

[3] La UAM históricamente ha sido muy conservadora en lo que respecta al aumento de la matrícula. En sus 50 años de existencia, ha mantenido prácticamente la misma cantidad de inscritos, y las alzas y bajas se mueven en un rango de entre 50 000 y 60 000, incluso con disminuciones en algunos años. La UNAM, por su parte, aunque redujo sustancialmente su matrícula en los años ochenta y noventa, a partir de entonces no sólo recuperó su nivel de fines de los setenta, sino que no ha dejado de crecer desde fines de los noventa.

]]>Introducción

Recientemente se han llevado a cabo algunas modificaciones en torno a la organización del sistema educativo medio superior en México, a través del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Una de las modificaciones relevantes es la unificación de los subsistemas de educación media superior en dos modalidades: bachillerato general y bachillerato tecnológico. Una modificación relevante adicional es el proceso de transición al bachillerato en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCDMX).

Con el anuncio de la desaparición de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), la discusión pública se ha volcado sobre el rumbo y la organización que tendrá ahora el proceso de transición a la educación media superior en la ZMCDMX. El 14 de febrero se publicó la convocatoria 2025 de ingreso al bachillerato con la modificación del proceso de asignación, bajo la consigna de garantizar el derecho a la educación y el lema “Mi derecho, mi lugar” (Gobierno de México, 2025).

La organización del proceso estará a cargo del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (Ecoems), que está integrado por el Colegio de Bachilleres (Colbach), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), la Dirección General del Bachillerato (DGB), la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), la Dirección General Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México (SECTI), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la convocatoria se establece, de manera general, que existen dos tipos de ingreso: uno con examen de admisión y otro sin examen. Las instituciones que no solicitarán examen para el ingreso son el Colbach, el Conalep, el IEMS, la DGB, la DGETAyCM, la DGETI, la SECTI y la UAEMex; mientras que la UNAM y el IPN, por su reglamento, han decidido aplicar un examen de 128 preguntas, en línea, para el ingreso a sus escuelas. Los aspirantes podrán registrar en una o dos listas las opciones de su preferencia y, en el caso de la UNAM y el IPN, hasta cinco opciones para cada institución. En la convocatoria también se establece que en el caso de que las opciones solicitadas cuenten con suficientes lugares, la asignación se realizará de manera directa, mientras que, si las escuelas no cuentan con suficientes lugares, se realizará un sorteo con una cuota de género.

El sistema de bachillerato de la UNAM —compuesto por el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) — era uno de los más solicitados anualmente, de manera que concentra más del 50 por ciento de las solicitudes, sin embargo, únicamente eran asignados alrededor del 10 por ciento de los aspirantes. Ante la desaparición del examen de asignación, la UNAM ha comunicado dos medidas: 1) aplicar un examen estandarizado; y 2) ofertar 1,500 lugares adicionales a los que tradicionalmente ofrece (Hernández, 2025).[1]

Frente a la decisión de mantener un examen estandarizado como criterio unívoco de asignación e ingreso a la UNAM, cabe preguntarse por las condiciones en las que las y los jóvenes transitaron a este sistema de bachillerato bajo el proceso organizado por la Comipems. En esta nota presentamos un análisis de las condiciones de tránsito de los aspirantes y jóvenes asignados al sistema de bachillerato de la UNAM. Dada la relevancia de las modificaciones del proceso de transición en las acciones para garantizar la obligatoriedad del nivel medio superior, decretada en 2012, se utilizan datos de los procesos del concurso de 2012 y de 2023 (Comipems, 2012, 2023).[2]

Antecedentes

La Comipems fue el organismo que se encargó de regular el tránsito de estudiantes de secundaria a la educación media superior en la ZMCDMX. Su creación en 1996 respondió a la necesidad de gestionar las solicitudes de ingreso a los planteles de las distintas modalidades de bachillerato, y se encargó al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) el diseño y evaluación de un examen, excepto para los aspirantes que seleccionaban un plantel de la UNAM, cuyo examen era diseñado y evaluado por la misma Universidad, con el fin de estandarizar el proceso; es decir, contar con criterios homogéneos en la asignación de escuela.

Una de las características distintivas del proceso de asignación organizado por la Comipems es que aplicaba un examen estandarizado, compuesto por 128 reactivos, distribuidos entre diez bloques temáticos. La asignación entre una escuela u otra dependía del puntaje obtenido; los puntajes mínimos estaban dados en función de la oferta de las escuelas elegidas por los aspirantes y fluctuaban según el proceso del año anterior.[3] Así, las escuelas más solicitadas solían tener puntajes mínimos relativamente más altos. Este es el caso del sistema de bachillerato de la UNAM, el cual ha concentrado alrededor de la mitad de las solicitudes de ingreso.

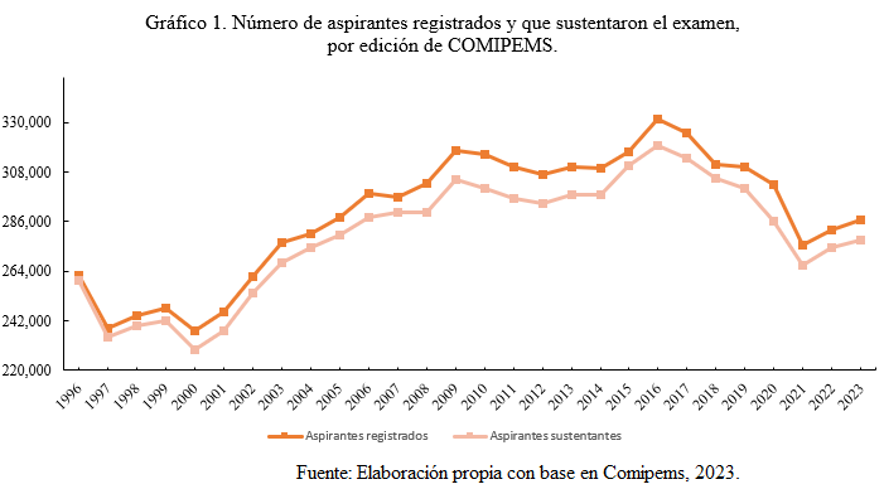

Así, desde su creación han transitado por el proceso, en promedio, 290 mil jóvenes. El proceso tuvo una tendencia al alza de inscripciones hacia 2009 y se mantuvo relativamente estable hacia el 2016, donde se observó una caída pronunciada en la inscripción hacia 2021 (Gráfico 1). Es notable que, del número total de aspirantes registrados, una buena parte no lograron presentar el examen. En 2023, el porcentaje de aspirantes que no lograron presentar el examen fue de 3 por ciento, lo que representa un poco más de 8 mil jóvenes.

Diversas investigadoras e investigadores han advertido que este proceso de asignación, en particular, favorece a las y los jóvenes con mayores ventajas socioeconómicas y culturales, pues se ha demostrado que éstos obtienen mejores rendimientos en exámenes estandarizados de transición a la educación media superior con respecto a sus contrapartes. Asimismo, se combinan con las desigualdades de género y los antecedentes escolares, por ejemplo, el tipo de secundaria, pública o privada. Es decir, las desigualdades educativas tienen un carácter multidimensional que es acumulativo, porque se transmite intergeneracionalmente (Solís, Rodríguez-Rocha y Brunet, 2013; Ortega Hesles, 2017; Rodríguez-Rocha, 2017; García Pinzón, 2016; Cobos, 2023).

Transición al Sistema de Bachillerato de la UNAM bajo el proceso de Comipems

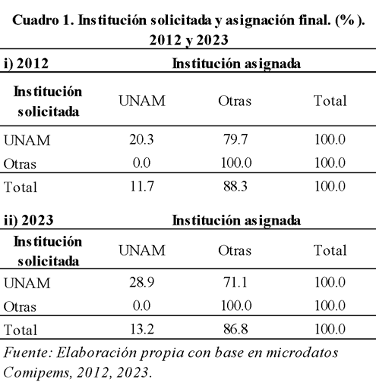

De los aspirantes que solicitaron, en cualquiera de sus primeras tres opciones, el ingreso a la UNAM, únicamente fueron asignados uno de cada cinco en 2012 (20 por ciento), este porcentaje mejora, de manera general, en 2023, en el que fueron asignados casi uno de cada tres aspirantes (29 por ciento). Cuando observamos estos porcentajes en su distribución por género, encontramos que el ingreso de las mujeres a la UNAM se encuentra ligeramente por debajo de los hombres en 2012 (19.3 por ciento de las mujeres vs. 21.4 por ciento de los hombres), pero la brecha se amplía en 2023: 26.1 por ciento de las mujeres vs. 32.2 por ciento de los hombres, una diferencia de seis puntos porcentuales.

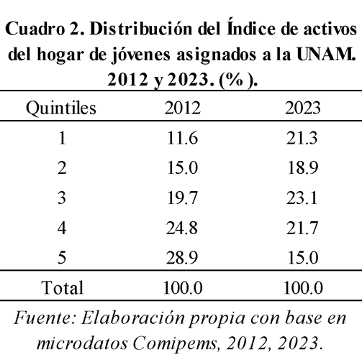

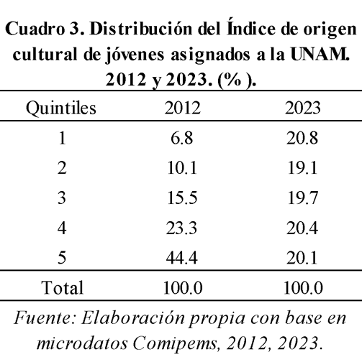

Para comparar el origen socioeconómico elaboramos dos medidas: 1) la primera es un índice de activos del hogar, que es una medida aproximada sobre las condiciones económicas del hogar de las y los aspirantes; 2) la segunda medida es un índice de origen cultural, compuesto por la escolaridad de los padres y el número de libros en casa. Para facilitar la interpretación se construyeron quintiles de cada índice, donde el primer quintil agrupa a jóvenes con mayores desventajas, mientras que el último quintil agrupa a las y los jóvenes con mayores ventajas.

Si consideramos la distribución del índice de activos del hogar encontramos que en el proceso de asignación 2012, más de la mitad de las y los jóvenes con mayores ventajas de origen —cuarto y quinto quintil— lograban ser asignados a la UNAM (54 por ciento), mientras que uno de cada diez del primer quintil lograba ser asignado. En 2023, esta misma distribución es más homogénea, sin embargo, alrededor del 37 por ciento de las y los jóvenes que son asignados a la UNAM se concentran en los últimos dos quintiles.

Encontramos un panorama similar en términos del origen cultural. Mientras que en 2012 el 67 por ciento de las y los jóvenes asignados se concentraron en los quintiles 4 y 5, sólo el 7 por ciento del quintil 1 estuvo representado en la asignación a la UNAM. En 2023, la distribución del origen cultural favorece ligeramente a jóvenes que pertenecen a los dos últimos quintiles (40.5 por ciento) frente a los jóvenes que pertenecen a los primeros dos quintiles (39.9 por ciento).

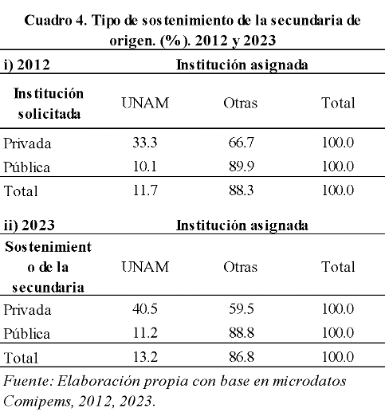

En cuanto al sostenimiento de la escuela secundaria de procedencia encontramos que se mantiene una brecha, en la asignación a la UNAM, para quienes provienen de escuelas públicas frente a las privadas. El porcentaje de ingreso para jóvenes que provienen de escuelas públicas se ha mantenido alrededor del 10 por ciento. Si observamos el ingreso de jóvenes que provienen de escuelas privadas, éste ha aumentado, en 2023 con respecto de 2012, alrededor de 7 puntos porcentuales, esto es, pasó de 33.3 por ciento en 2012 a 40.5 por ciento en 2023. Esto abre dos cuestiones: la primera es que quizás las familias con mayores ventajas socioeconómicas prefieren al sistema de bachillerato de la UNAM, por las ventajas que supone el ingreso a la licenciatura por medio del Pase Reglamentado. La segunda cuestión es sobre las diferencias entre las secundarias públicas y privadas, probablemente éstas últimas enfoquen su organización y recursos en acompañar a sus estudiantes en el ingreso a la educación media superior, por ejemplo, métodos de enseñanza y aprendizaje, infraestructura, grupos reducidos, etc.

Desventajas acumuladas

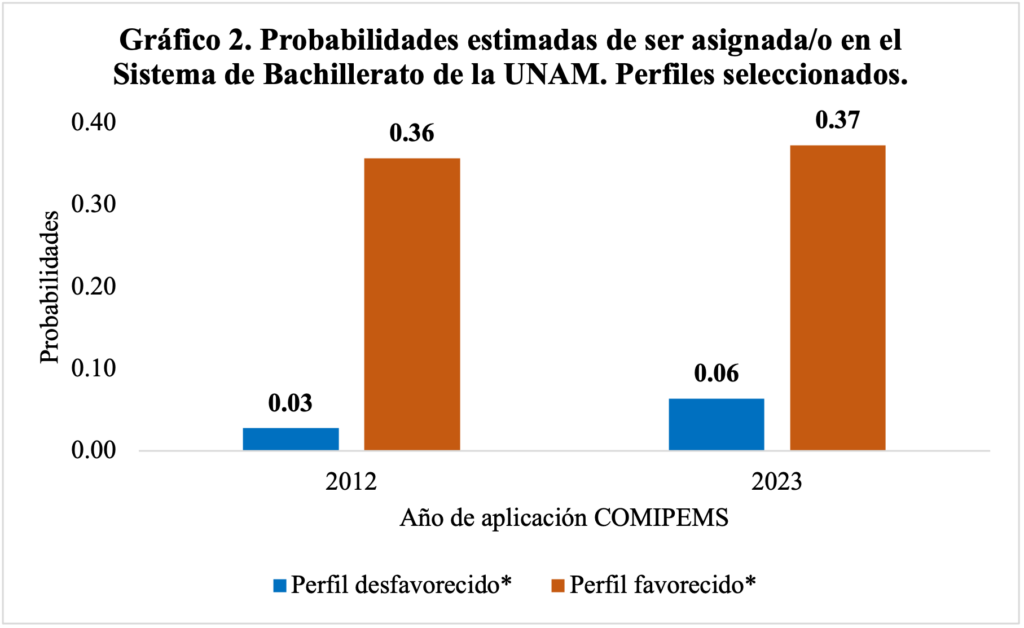

La acumulación de desventajas tiene un peso significativo en la asignación de jóvenes al bachillerato de la UNAM. Para observar de una manera sintética esta acumulación, construimos dos perfiles de alto contraste: 1) un perfil desfavorable, que considera a las mujeres del quintil 1 del índice de activos (nivel socioeconómico más bajo), así como del índice de origen cultural (padres con escolaridad básica) y que provienen de secundarias públicas; y 2) un perfil favorable, que considera a los hombres del quintil 5 del índice de activos (nivel socioeconómico más alto), así como del índice de origen cultural (padres con educación superior y posgrado) y que provienen de secundarias privadas.[4]

Para el año 2012, los aspirantes del perfil favorecido tenían una probabilidad del 36 por ciento de ser asignados a la UNAM, frente a las probabilidades del 0.3 por ciento del perfil desfavorecido, esto representa una posibilidad de asignación 12 veces mayor para el perfil favorecido (0.36/0.03). Diez años después, en 2023, los aspirantes del perfil favorecido tenían un 37 por ciento de probabilidades de ser asignados, frente a un 0.6 por ciento del perfil desfavorecido; esto representa una posibilidad seis veces mayor de ser asignado para el perfil favorecido frente al desfavorecido (0.37/0.06). Si bien se observa que entre estos dos años hubo una disminución de las posibilidades de ser asignado para el perfil favorecido, la brecha se mantiene de manera amplia entre los dos perfiles.

Reflexión final

Si bien la UNAM abrirá alrededor de 1500 espacios adicionales en su sistema de bachillerato, se mantienen como requisitos indispensables para el ingreso el haber finalizado la educación secundaria con un promedio mínimo de 7, así como la aplicación de un examen estandarizado. Esto supone un desafío para ampliar los criterios de equidad en el acceso y reducir las brechas existentes entre jóvenes con mayores y menores ventajas de origen, pues el hecho de mantener el ingreso por examen estandarizado fortalece una lógica meritocrática que favorece a jóvenes con mayores ventajas y promueve el acaparamiento de oportunidades educativas, pues sus condiciones de origen se asocian estrechamente a su desempeño en el examen. Igualmente, si se tiene una visión multidimensional de la acumulación de desventajas, las brechas de género se entrelazan con las desigualdades de origen, de manera que se favorece a los hombres frente a las mujeres, a la vez que el tipo de secundaria privada marca decisivamente la asignación a la UNAM.

Finalmente, el ingreso a la UNAM es un punto de inflexión en la trayectoria educativa de los estudiantes, no obstante, la asignación en sí misma no garantiza que las y los jóvenes logren conocimientos sustantivos. Por ello, si bien es importante atender las condiciones de ingreso de los aspirantes, no hay que perder de vista la permanencia y finalización del bachillerato, para que las y los jóvenes realicen una transición efectiva a la educación superior, de forma que enfrenten de la mejor manera los desafíos del mundo universitario.

Referencias

COMIPEMS (2012, 2023). Microdatos de la encuesta socioeconómica de los sustentantes del Concurso de Asignación COMIPEMS.

Cobos, Daniel (2023). La construcción de estrategias adaptativas a la desigualdad de oportunidades educativas en la Ciudad de México. El caso de estudiantes de secundaria en transición a la educación media superior. Tesis de Doctorado. El Colegio de México.

García Pinzón, Ingrid (2016). Patrones de elección de los participantes del concurso para el ingreso a la educación media superior de la Comipems. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 21(68), 95–117.

Gobierno de México (2025). Proceso de Asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México – Convocatoria 2025. Blog en línea [url: https://www.gob.mx/sep/articulos/proceso-de-asignacion-a-la-educacion-media-superior-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico-convocatoria-2025].

Hernández, Mirtha (2025). Ofertará la UNAM mil 500 lugares más en el bachillerato. Gaceta UNAM. 03 de febrero. En línea [url: https://www.gaceta.unam.mx/ofertara-la-unam-mil-500-lugares-mas-en-el-bachillerato/].

Ortega Hesles, María Elena (2017). School Choice and Educational Opportunities: The upper- secondary student-assignment process in Mexico City. Tesis de Doctorado. Graduate School of Education of Harvard University.

Rodríguez-Rocha, Eduardo (2014). “El rol de las elecciones educativas en la transición a la educación media superior en la Ciudad de México”. Revista Latinoamericana de Población, 8(15), 119–144.

Solís, Patricio, Eduardo Rodríguez-Rocha y Nicolás Brunet (2013). “Orígenes sociales, instituciones y decisiones educativas en la transición a la educación media superior: el caso del Distrito Federal”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, 18(59), 1103–1136.

[1] Este aumento representa un 4.5 por ciento con respecto de los lugares asignados en 2023.

[2] El promedio de aciertos que las y los aspirantes obtuvieron en la edición del concurso 2012 para la asignación a la UNAM fue de 97.9 frente a 59.3 de las otras opciones; mientras que el promedio de aciertos para la asignación a la UNAM para 2023 fue de 102.8, frente a 63.9 de otras opciones.

[3] Antes de la obligatoriedad de la educación media superior, decretada en 2012, el mínimo de aciertos para ser asignado a una escuela era de 30. En 2012, 19,487 aspirantes obtuvieron menos de 30 aciertos y no fueron asignados.

[4] Esta construcción de perfiles se realizó a partir de un modelo de regresión logística binomial, de la que se calcularon probabilidades estimadas, con variables de control en su nivel medio=promedio y modalidad de la secundaria de la que provienen.

]]>